日本経済団体連合会(経団連)の十倉雅和会長は、2023年年頭の記者会見で、記録的な物価高を踏まえ、今年の春闘では、加盟企業がベースアップを中心とした賃金引き上げに取り組むことが望ましい、という考えを強調しました。一方、ファーストリテイリングが最高で40%という年収の引き上げを発表して、経済界に衝撃を与えています。今春闘で、物価高に打ち勝つ賃上げは、果たして可能なのでしょうか? 春闘の持つ意味などを含めて解説します。

そもそも春闘とは?

春闘は「春季闘争」

春闘について、厚生労働省のホームページでは、次のように説明されています。

各企業等の労働組合は、全国中央組織の労働団体や産業別組織の指導・調整のもとに、毎年春に賃金引き上げ等を中心とする要求を各企業等に提出し、団体交渉を行います。これを一般に「春闘」と呼んでいます。現在の春闘方式は、1956(昭和31)年から始まったと言われており、半世紀以上の歴史があります。

春闘は、「春季闘争」の略です。多くの企業にとって新年度となる4月に向けて、大手を中心に、労働組合が経営側に要求を提出するのが2月、経営からの回答が3月頃であることから、こう呼ばれます。要求の柱は、なんといっても賃金の引上げですが、それだけではなく、近年は特に労働時間短縮や、育児・介護をしながらでも働きやすい仕組みづくりといった労働環境もテーマに取り上げられ、交渉内容は多様化・複雑化する傾向にあります。

労使ともに「連合体」組織がある

春闘が始まるまで、労使交渉は企業ごとにバラバラに行われていました。しかし、労働者側の力は相対的に弱く、思うような賃上げなどを実現できなかったことから、産業の枠を超えて共闘したわけです。

かつて労働側のナショナルセンターだったのが、「総評」(日本労働組合総評議会)でした。現在、その役割を担うのが「連合」(日本労働組合総連合会)です。このほか、主な労働団体としては、「全労連」(全国労働組合総連合)、「全労協」(全国労働組合連絡協議会)があります。

一方、経営側も「経済団体」を組織しています。主な経済団体は、次の3つです。

このうち、特に影響力が大きいのは経団連で、会長は「財界総理」と呼ばれたりもします。

賃金のベースアップとは?

経営側が賃上げを要請!?

その経団連会長が、今回、春闘での賃上げを加盟企業に呼びかけました。春闘は、本来1円でも多い賃上げを勝ち取ることを目指す労働側と、そこそこの着地点を見出したい経営側の「闘争」ですから、これは「異例」の発言ということもできます。

背景に、コロナ禍の反動やウクライナ情勢などを背景にした急速な物価の高騰があることは、いうまでもありません。昨年の春闘では、2.20%(厚生労働省「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」)の賃上げがありましたが、消費者物価の上昇率がそれを上回った結果、22年4月以降、実質賃金(受け取った給与から物価変動の影響を差し引いたもの)はマイナス基調となってしまいました。ちなみに、厚生労働省が1月6日に発表した22年11月の毎月勤労統計調査(速報)によると、実質賃金は前年比3.8%下落で、8カ月連続のマイナスとなっています。

この状況で今年の春闘での賃上げが「不発」に終われば、働く人の生活がますます厳しくなるのは、避けられないでしょう。消費の低迷は、企業収益にも痛手です。そうした強い危機感が反映した賃上げ要請なのです。

ベアと昇給の違いは?

ところで、十倉経団連会長は、あえて「ベースアップ(ベア)を中心とした賃上げ」を呼びかけました。これには、何か意味があるのでしょうか?

同じ賃上げでも、ベアと昇給は違います。後者から説明すると、「昇給」というのは、年齢や勤続年数、業務の実績、能力などに応じて賃金が上がる仕組みを指します。近年増えている「能力給」などは、これに該当するわけです。

一方、「ベア」は、個人の成績などに関係なく、全社員の基本給部分を一定の率(額)引き上げることをいいます。昨今の物価上昇に対抗するためには、その影響を等しく受ける労働者の賃金を一斉に底上げする必要がある、ということなのでしょう。

基本給は各種手当の案出基準になることもありますから、働く側にとってベアのメリットは大です。他方、賃金の総額が膨らむことになる会社側にとっては、負担の大きな決断ということができます。

日本の賃金の実情

伸び悩み、「世界ランク」は下落

物価の急騰が問題になる前から、「日本の賃金が伸び悩んでいる」という話をよく耳にしました。実情はどうなっているのか、みておきましょう。

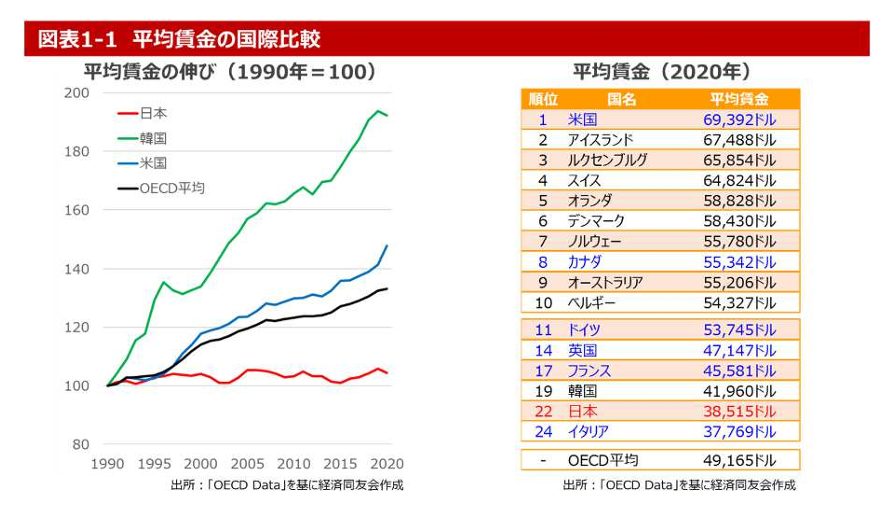

日本も加盟するOECD(経済協力開発機構)という国際機関があります。現在の加盟国は先進国を中心に38あるのですが、2020年のランキングで、日本は下から数えた方が早い22位の約3万9,000ドルでした。トップのアメリカ(約6万9,000ドル)の6割に満たない水準で、OECD平均(約4万9,000ドル)も大きく下回っています。以前は上位にいたのですが、数十年にわたる伸び悩みの結果、他国にどんどん追い抜かれたわけです。

経済同友会の資料によると、日本の一般労働者の賃金は、2021年度から21年度の20年間でわずか0.52%増と、ほとんど横ばいでした。これも他国と比較すると、1990年からの30年間で、日本の平均賃金の伸びは7%。同じ時期に、アメリカは48%、お隣韓国にいたっては94%の伸長をみせました。

「「生活者共創社会」で実現する多様な価値の持続的創造 ―生活者(SEIKATSUSHA)による選択と行動― 公益社団法人 経済同友会 」より

企業に賃上げの余力はあるのか?

日本の賃金が、「失われた20年、30年」になってしまったのには、この間の経済成長が思うに任せなかったことが1つの原因です。そのせいで企業側に賃上げができるだけの裏付け(資金)がなければ、いくら経済団体のトップが旗を振っても、“笛吹けど踊らず”になってしまうでしょう。

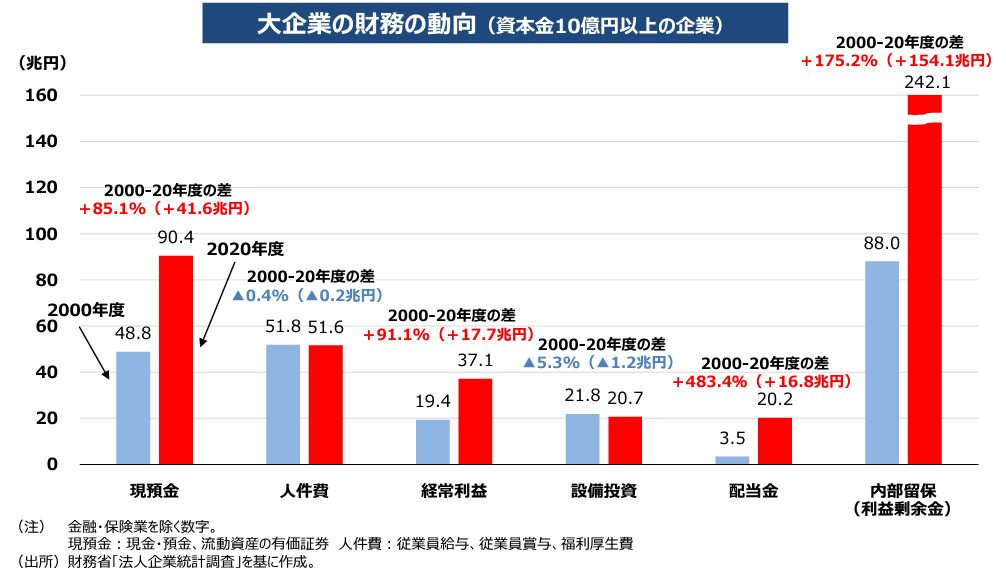

しかし、景気が低迷する中でも、大企業は現預金や内部留保(利益剰余金)を着実に積み増してきた事実があります。内閣官房「新しい資本主義実現本部事務局」の「賃金・人的資本に関するデータ集」によれば、2000年度から2020年度にかけて、大企業(資本金10億円以上)の「現預金」は85.1%の増加(+41.6兆円)、「経常利益」は91.1%の増加(+17.7兆円)、「配当」は483.4%の増加(+16.8兆円)、「内部留保」は175.2%の増加(+154.1兆円)となっています。一方で、人件費は0.4%の減少(▲0.2兆円)でした。

「賃金・人的資本に関するデータ集 大企業の財務の動向 内閣官房 新しい資本主義実現本部事務局」より

もちろん、個々の置かれた状況の違いはありますが、こうした数字を見る限り、企業側に労働分配率(企業が生み出した付加価値のうち、どれだけ従業員の人件費として分配したかを表す値)を高めていく余力は、ありそうに感じられます。

2023春闘の見通し

昨年以上の賃上げが見込めるか

いよいよ春闘の本番が近づいてきました。今年は、どの程度の賃上げが期待できるのでしょうか?

連合は、昨年末に「賃上げ5%(ベア3%)程度」という目標を決定しました。従来、4%を掲げていましたが、物価の上昇を踏まえて1%を積み増した形です。

一方、ここ数年の妥結水準は、2020年が2.00%、21年が1.86%、22年は2.20%という結果でした。連合の要求額に対する妥結率は、およそ50%で推移しています。その傾向を踏襲すれば、23年は2.5%前後ということになりますが、今後も生活必需品などの値上げラッシュが見込まれていることを考えると、これでは心許ない数字にも思えます。

衝撃を与えたファーストリテイリングの大幅賃上げ

そうした中、「ユニクロ」などを展開するファーストリテイリングが、今年3月から国内のおよそ8,400人の従業員の年収を平均15%、職種によって最大4割引き上げると発表し、世間を驚かせました。新入社員の初任給は月25万5000円から30万円に、入社1年目から2年目で就任する新人の店長は月29万円から39万円に引き上げるそうです。同社は、昨年9月には、店舗で働くパートやアルバイトの時給も、平均で2割引き上げていて、一連の取り組みで、国内の人件費は15%程度増える見込みです。

ただ、今回の賃上げは、社員の生活防衛というよりも、海外との賃金格差を是正し、優秀な人材をグローバルに獲得するのが主な狙いだとされています。ベアではなく、昇給の有無や幅は、成績次第ということです。

ともあれ、日本を代表する企業が社員の大胆な年収アップを打ち出したことには、大きな意味がありそうです。企業に賃上げを求めている政府は、さっそく松野官房長官が「前向きに評価したい」と歓迎の意を表しました。今回の同社の思い切った決断が、他の企業に波及する可能性を指摘する専門家もいます。

まとめ

今年も春闘本番の時期が迫ってきました。ここで決まる賃上げの状況は、経済や景気に少なからぬ影響を及ぼすのですが、消費者物価の値上がりが収まらない状況の下で、その意味合いは例年にも増して大きなものになっています。大幅年収アップを打ち出したファーストリテイリングの波及効果も含めて、注目したいと思います。